Business Guidelines

業務指針

Guidelines for the abolition of physical restraints

身体拘束廃止に関する指針

1. 基本的考え方

身体拘束は、利用者の生活の自由を制限する事であり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。

当事業所では、いずれの場所においても利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員1人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた

意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。

(1) 障がい福祉サービス基準の身体拘束廃止の規定

サービス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者などの生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。

(2)

緊急やむを得ない場合の例外三原則

利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わない支援を提供することが原則です。しかしながら以下の3つの要素の全てを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行う事があります。

①切迫性...利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が 著しく高いこと。

②非代替性...身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替えする介護方法がないこと。

③一時性...身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

※身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件を全て満たすことが必要です。

2. 身体拘束廃止に向けての基本方針

-

身体拘束の原則禁止

当事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。

-

やむを得ず身体拘束を行う場合

本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束廃止委員会を中心に充分に検討を行い 身体拘束による心身の損害 よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要素の全てを満たした場合のみ、

本人・家族への説明し同意を得て行います。

また、身体拘束を行った場合は、その状況について経過記録の整備を行い、出来るだけ早期に拘束を解除すべく努力します。 -

サービス提供時における留意事項

身体拘束を行う必要性を生じさせない為に、日常的に以下のことに取り組みます。

①利用者主体の行動・尊厳ある生活環境の保持に努めます。

②言葉や対応等で、利用者の精神的自由を妨げないよう努めます。

③利用者の思いを組み取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で 個々に応じた丁寧な対応をします。

④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行いません。

⑤「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないが、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただける様に努めます。 -

利用者・家族 利用者の人権を尊重し、安心してサービスを利用していただくため、サービス契約時に事業所の方針を説明します。

サービス事業所は利用者及び家族の生活に対する意向を確認し、ケアの方向性を提案することで、身体拘束廃止に向けた取り組みについて理解と協力を得られるように努めます。

3. 身体拘束廃止に向けた体制

-

身体拘束適正化委員会の設置

当事業所では、身体拘束の廃止に向けて身体拘束適正化委員会を設置します。

①配置目的

事業所内等での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善の検討身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き身体拘束を実施した場合の解除の検討身体拘束に関する職全体への指導

②身体拘束廃止委員会の構成

委員会の委員長は、事業所からの推薦者から1名を委員長とします。

委員会の構成員は、事業所の推薦者を身体拘束適正化委員とし、必要に応じて職員及び専門家に参画を依頼します。

③身体拘束廃止委員会の開催 1年に1回定期開催します。

必要時は随時開催します。

4. やむを得ず身体拘束を行う場合の対応

本人又は他の利用者の生命又は身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。

<株式会社百笑会 まめの木農園石岡における身体拘束の具体的な行為>

- 車いすやベッド等に縛り付ける

- 車いすやベッド等に縛り付ける

- 手指の機能を制限する為に、ミトン型の手袋をつける

- 行動を制限するために、つなぎ服を着せる(自宅より着用の場合は除く)

- 支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する

- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる

- 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する

- ベッドを柵(サイドレール)で囲む

- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る

①身体拘束廃止委員会の実施

緊急やむを得ない状況になった場合、各事業所で身体拘束廃止委員を中心として、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、 身体拘束を行う事を選択する前に、切迫性、非代替性、一時性の3要素のすべてを満たしているかどうかについて確認をします。

②利用者本人や家族に対しての説明

身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・解除に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。

また、身体拘束の同意期間を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に利用者・家族等と行っている内容と今後の方向性、利用者の状態などを説明し、

同意を得た上で実施します。

③記録と再検討

法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、その様子・心身の状況・やむを得なかった理由及び経過、解除に向けての取り組み方法などを記録します。また、当該記録をもとに身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討していきます。記録は5年間保存し、要望があれば提示出来るものとします。

④拘束の解除

③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除し、その旨を利用者・家族に報告します。

5. 身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修

支援に関わる全ての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行について職員教育を行います。

①定期的な教育・研修(年1回)の実施

②新任者に対する身体拘束適正化研修の実践

③その他必要な教育・研修の実施

6. 利用者等に対する指針の閲覧

この指針は、利用者・家族等に身体拘束廃止への理解と協力を得るため、事業所ホームページに掲載を行い、積極的な閲覧の推進に努めます。

附則

この規定は、令和5年4月1日から施行する。

Guidelines for Preventing Abuse

虐待防止のための指針

1. 障害者虐待防止に関する基本的考え方

虐待は、障害者の尊厳の保持や人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。

本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、障害者虐待防止法に基づき、障害者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全て

の職員は本指針に従い、業務にあたることとします。

2. 虐待の定義

-

身体的虐待

暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。

-

介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)

意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。

-

心理的虐待

脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。

-

性的虐待

利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。

-

経済的虐待

利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

3. 障害者虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

当施設では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「障害者虐待防止委員会」を設置します。

① 設置の目的

虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、

虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。

② 障害者虐待防止委員会の構成委員

委員会の委員長は、事業所からの推薦者から1名を委員長とします。

委員会の構成員は、事業所の推薦者を障害者虐待防止委員とし、必要に応じて職員及び専門家に参画を依頼します。

② 障害者虐待防止委員会の開催

委員会は、年1回以上開催します。

虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催します。

④ 障害者虐待防止委員会の役割

ア)虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること

イ)虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること

ウ)職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること

エ)虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること

オ)虐待が発生した場合の対応に関すること

カ)虐待の原因分析と再発防止策に関すること

虐待防止委員会で検討した結果については記録し保管するとともに、従業者にその内容の周知徹底を図ることとする。

⑤ 障害者虐待防止の担当者の選任

障害者虐待防止の担当者は「代表取締役」とします

4. 障害者虐待防止のための職員研修に関する基本方針

職員に対する権利擁護及び障害者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、 以下のとおり実施します。

① 定期的な研修の実施(年1回以上)

② 新任職員への研修の実施

③ その他必要な教育・研修の実施

④ 実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

5. 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

① 虐待等が発生した場合は、速やかに県および市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、

役職位等の如何を問わず、厳正に対処します。

② 緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。

6. 虐待等が発生した場合の相談報告体制

① 利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとします。相談窓口は、2⑤で定められた障害者虐待防止担当者とします。

② 事業所内で虐待等が疑われる場合は、障害者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努めます。

③ 事業所内における障害者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、

障害者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促します。

④ 事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに障害者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報し

7. 成年後見制度の利用支援

利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。

8. 虐待等に係る苦情解決方法

①虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告します。

②苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。

③対応の結果は相談者にも報告します。

9. 利用者等に対する指針の閲覧

この指針は、利用者・家族等に身体拘束廃止への理解と協力を得るため、事業所ホームページに掲載を行い、積極的な閲覧の推進に努めます。

10. その他

権利擁護及び障害者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。

附則

この規定は、令和5年4月1日から施行する。

Guidelines for preventing and controlling the spread of infectious diseases and food poisoning

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針

1. 事業所における感染対策に関する目的と基本的な考え方

指定障害福祉サービス事業所は、感染症等に対する抵抗力が弱い利用者が活動する場であり、こうした利用者が多数活動する環境は、感染が広がりやすい状況にあることを 認識しなければならない。 このような前提にたち株式会社 百笑会においては、感染症の発生、またまん延しないように必要な措置を講ずるための体制を整備することを目的に、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を定め、利用者ならびに職員の安全確保を図る。

2. 感染対策のための委員会に関する基本方針

- 感染対策委員会の設置

-

目 的

1. 事業所の課題を集約し、感染対策の方針・計画を定め実践を推進する。

2. 決定事項や具体的対策を事業所全体に周知するための窓口となる。

3. 事業所における問題を把握し、問題意識を共有・解決する場となる。

4. 感染症が発生した場合、指揮の役割を担う。 -

委員会の構成員とその役割

-

感染対策委員会の開催

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に努める観点から、「感染対策委員会」(以下「委員会」)を設置します。

委員会の委員長は、事業所からの推薦者から1名を委員長とします。

委員会の構成員は、事業所の推薦者を感染対応策委員とし、必要に応じて職員及び専門家に参画を依頼します。

必要に応じて、保健所等に助言を仰ぎます。

委員会は委員長が招集し、概ね3か月に1回以上の定期会議、感染症が流行する時期等を勘案して必要時に臨時会議を開催します。結果については職員等に周知します。

3. 感染対策のための職員に対する研修に関する基本方針

処遇に携わる全ての職員に対して、感染対策の基礎的内容等の適切な知識の普及・啓発をするとともに、事業所における指針に基づき、衛生管理の徹底や衛生的な支援を行う

ため、年2回以上の訓練を実施します。

また、新規採用者には、採用時に研修を行います。

4. 感染症の発生状況の報告に関する基本方針

感染症の発生状況を把握するために、医療関連感染および感染発生の状況の把握を行います。また、感染拡大をいち早く特定し、迅速な対応がなされるよう、

感染に関わる情報管理を適切に行います。発生時は委員会が中心となり、発生の原因の究明、改善策の立案、実施を行います。

その内容については、感染対策委員会で報告します。

5. 感染発生時の対応に関する基本方針

障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル(通所系マニュアル) に沿って手洗いの徹底、個人防護用具の使用など感染対策に常に努めます。

疾患及び病態などに応じて感染経路別予防策(接触感染、飛沫感染、空気感染)を追加して実施します。

報告が義務付けられている病気が特定された場合には、速やかに保健所に報告します。

特定の感染症が集団発生した場合、保健所などと連携を図り対応します。

(1) 平常時の対策

1.事業所内の衛生管理(環境の整備、排泄物の処理、血液・体液の処理) 当事業所では、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、

事業所内の衛生保持に努めます。

また、手洗い場、トイレ等の整備と充実に努めるとともに、日頃から整理整頓を心がけ、換気・清掃・消毒を定期的に実施し、

事業所内の衛生管理、清潔の維持に努めます。

2.支援にかかる感染症対策(標準的な予防策)

支援の場面では、職員の手洗い、手指の消毒、うがいを徹底し必要に応じてマスクを着用します。

また、血液・体液・排泄物・嘔吐物等を扱う場面では細心の注意を払い、適切な方法で対処します。

利用者の異常の兆候をできるだけ早く発見するために、利用者の健康状態を常に注意深く観察することに留意します。

3.手洗いの基本

4.消毒液の適正な使用

(2) 発生時の対応

万が一、感染症および食中毒が発生した場合は、「厚生労働大臣が定める感染症または食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に従い、感染の拡大を

防ぐため、次の対応を図ります。

1.発生状況の把握

感染症や食中毒が発生した場合や、それが疑われる状況が生じた場合には、マニュアルに従って報告する。

2.感染拡大の防止

職員は感染症もしくは食中毒が発生したとき、またはそれが疑われる状況が生じたときは、拡大を防止するためマニュアルに沿って速やかに対応する。

3.医療機関や保健所、市町村の関係機関との連携

感染症や食中毒が発生した場合や、それが疑われる状況が生じた場合には、マニュアルに従って報告する。

4.関係者への連絡

関係先との情報共有や連携について対策を講じる。

① 事業所等、法人内での情報共有体制を構築、整備する。

② 利用者家族や保護者との情報共有体制を構築、整備する。

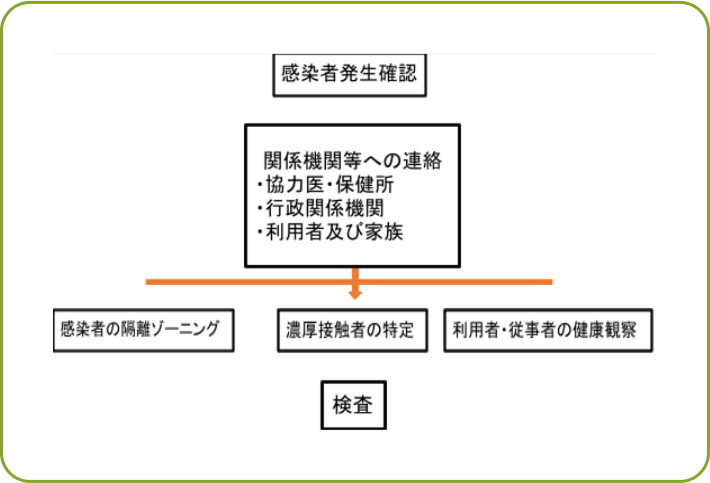

6. 連絡体制

委員会を中心とした事業所内及び関連機関との連絡体制を整備します。

※連絡体制図

7. その他感染対策の推進のために必要な基本方針

当該指針は、委員会に置いて定期的に見直しを実施し、必要な改正などを行います。

8. 指針の閲覧について

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針は、利用者及び家族等が

確認できるように当法人のホームページに公表します。

附則

令和5年4月1日より施行する